高齢者の弱っている筋肉は筋トレではなく、体操等で身体を正しく使うことで改善可能

2025/02/13

高齢者がインナーマッスルをトレーニングで強化していくのは、これまでの経験でとても難しいと感じている。

首がだるくて痛みがある、五十肩で腕が上がらない、腰が痛くて動作がつらい……。

そんなとき、マッサージや湿布など、「外側からのケア」に頼ってしまっていないだろうか。

実はこれらの症状は、体の奥深くにあるインナーマッスルを正しく使えていないことから起こっている可能性が高い。

症状軽減のポイントは、インナーマッスルを正しく使い、体の動きの「質」を高めることだ。

首、肩、腰に不調を感じている人はぜひご一読いただきたい。

首、肩、腰の痛みの原因は「筋肉を正しく使えていない」こと

首が重だるくて痛みがある、五十肩で腕が上がらない、腰痛がなかなか治らない……。

年齢を重ねるほど、こうした首、肩、腰のトラブルに悩む人が増えてくる。

「いよいよ俺もガタがきたか」「年のせいだから仕方ないかな……」と、半ばあきらめてしまっている人もいるかもしれない。

首、肩、腰は、起き上がる、着替える、物を持つといった基本動作に欠かせない部位であり、痛みやコリなどの不快な症状があると、生活の質は大きく下がってしまう。

そしてこれらの症状は、マッサージや湿布で何となくことはできても、根本的に治すのは難しい。

どれも体の外側から働きかける対症療法にすぎないからだ。

それなら「筋肉を鍛えて増やし、首、肩、腰にかかる負荷を減らせばいいのではないか?」と思う人もいるだろう。

だが、大学教授のA氏は、「筋肉の量を増やすよりも、筋肉を正しく使うことで『動きの質』を変えることのほうが重要です」と話す。

4つのインナーマッスルを「正しく動かす」

トップアスリートから高齢者まで、さまざまな患者の首、肩、腰の痛みを診てきた整形外科医A氏は、「これらの症状の多くは、『体の正しい使い方』ができていないことに起因しています」と指摘する。

「体を正しく使う」とは一体どういうことか。

キーワードは、「インナーマッスル」だ。

インナーマッスルはその名の通り、体の奥深い場所で骨とつながっている筋肉のこと。

このインナーマッスルを正しく使えていないと、首、肩、腰に負担がかかり、痛みやコリの原因となってしまうのだとA氏は言う。

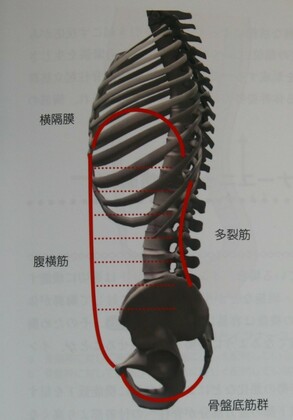

体の中にはたくさんのインナーマッスルが存在するが、首、肩、腰の症状に関連するのは、主に以下の4つの筋肉だ。

首の「頸長筋(けいちょうきん)」は頸椎(首の骨)の前面にくっついている筋肉。

肩の「菱形筋(りょうけいきん)」は頸椎の付け根と肩甲骨をつなぐ筋肉だ。

腰には下腹部を広く覆う「腹横筋」と、背中側で背骨に沿って存在する「多裂筋」というインナーマッスルがある。

首、肩、腰の主なインナーマッスル

- 頚長筋:首の骨の前面に貼り付いている、左右2本の筋肉

- 菱形筋:首の付け根の骨と肩甲骨をつなぎ、肩甲骨の安定に関与する

- 腹横筋:お腹の内蔵を覆う、コルセットのような筋肉

- 多裂筋:背骨の両脇で、背骨を構成する椎骨1つ1つをつなぎ、安定させている

これらのインナーマッスルはいずれも、首、肩、腰をスムーズに動かすための土台の役割を担っている。

では、これらの筋肉を正しく使えていないというのは一体どういうことなのか?

なぜインナーマッスルが正しく使えていないと首、肩、腰の痛みが起きるのか?

インナーマッスルを正しく使うには、具体的に何をどうすればよいのか?

インナーマッスルが先に動くことで関節が安定する

安定させる筋肉のインナーマッスル(深層筋)

- 身体の中の深い場所で、1つの関節だけまたいで骨につながる(単関節筋)

- 大きな力を出せないが、関節を安定させ、スムーズに動かすのに役立つ

- じっくり、ゆっくり負荷をかけることで強化できる

- 寝たきりになると萎縮するが、本来は衰えにくい

動かす筋肉のアウターマッスル(表層筋)

- 複数の関節をまたいで骨につながる(多関節筋)

- 大きな力を出して身体をダイナミックに動かすことができる

- 筋トレで増やしやすい

- 運動不足などにより衰えやすい

インナーマッスルとアウターマッスルは、骨とのつながり方も異なる。

インナーマッスルは、1つの関節だけをまたぐようにして骨につながる。

これに対しアウターマッスルは、複数の関節をまたいでいる。

例えば肩を動かすときは、肩甲骨と上腕骨を直接つなぐインナーマッスル(肩甲下筋や棘上筋など)が先に働くことで関節が安定し、体を動かす準備態勢に入る。

次いで、背骨から上腕まで、複数の関節をまたいで広範囲をつなぐアウターマッスル(三角筋や僧帽筋など)が働くことで、腕を大きく回すなどのダイナミックな動きができる。

A氏によると、本来、人間の体はまずインナーマッスルから先に働き、続いて外側のアウターマッスルが動くように脳にプログラムされているという。

それにより関節が安定して適切な位置を保ち、体をなめらかに、大きく動かすことができるのだ。

もし、インナーマッスルが働かない、あるいは弱い状態になるとどうなるのか。

関節が不安定なまま体を動かすことになるため、関節や筋肉に負担がかかり、肩こりや首の痛み、腰痛などにつながっていく。

さらには筋肉だけでなく、関節が損傷するリスクもある。

インナーマッスルが働かない体は、不安定な重機のようなもの

なぜインナーマッスルを先に働かせることが大事なのか、クレーン車を例に考えてみよう。

クレーン車には、車体を地面に固定する仕組みが必ず備わっているのをご存じだろうか?

その支えなしにクレーンを持ち上げれば、車ごと横転する大事故につながってしまう。

人間の体で、同じような固定装置の役割を果たすのがインナーマッスルだ。

例えば、人間の上腕の重さは約5キロもある。本来、5キロの荷物を持ち上げて自由自在に動かすのは大変な重労働だ。

どうしても体の重心が傾いてしまい、そのまま走ったりジャンプしたり、自由に体を動かすことは難しくなる。

それにもかかわらず、私たちが常日ごろ、上腕を簡単に上げ、動かすことができるのは、体幹のインナーマッスルが働いているからだ。

「まずインナーマッスルが収縮して背骨を支えて安定させ、それから腕を上げる、というふうに、筋肉を使う順番が脳にプログラムされています。

そのおかげで、私たちは腕を自由に動かすことができるのです」とA氏は説明する。

全身の動きの基礎を支えるインナーマッスルが正しく働かないと、首や肩、腰に負荷がかかり、ダメージが及びやすい。

実際に、腰痛のある人は、腰痛がない人に比べてインナーマッスルが収縮するタイミングが遅いという研究報告もある。

そのまま何の対策もしないでいると、首・肩のコリ、慢性腰痛などから本格的な病気へ移行することもある。

その一例が、頸椎症や椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、脊柱管狭窄(きょうさく)症などだ。

怖いのはこれらの病気だけではない。

「40代、50代の人が、今の段階から日常生活のちょっとした動作で強い痛みを感じるようだと、20年、30年後に二足歩行ができなくなるリスクがあるのです」。

そうA氏は警鐘を鳴らす。

「ちょっと離れたところの物を取ろうと腕を伸ばした程度で、肩や腰を痛めたことはありませんか? 思い当たる節があれば、それは体を正しく使えていない証しです。

将来的に自分の足で歩けなくなり、他の人より早い時期に寝たきりになる可能性があります。

『体の痛みは湿布や薬、マッサージで抑えればいい』で済ませないで、今からでも体の正しい使い方を身につけましょう」(A氏)

腰痛のある人は、インナーマッスルの動きが悪い

この研究では、腰痛のない人・ある人に分けて、腰のインナーマッスルである「腹横筋」が動くタイミングを比べた。

子ども時代に身につけた体の使い方 大人は忘れている?

ここまでの話で、インナーマッスルを先に働かせることの重要性をお分かりいただけたと思う。

ただ、「頭では理解できたが、実際に筋肉を正しく使うテクニックを身につけるのは難しそうだ」と感じた人もいるのではないだろうか?

これに対しA氏はこう話す。「人間は誰もが成長の過程で、インナーマッスルの正しい使い方を自然に身につけてきたはずです。

大人になって体を使わなくなり、忘れてしまっているだけなのです」

インナーマッスルの使い方を学ぶゴールデンエイジは、神経系の機能が大きく成長・発達する乳児期から小学生くらいにかけてだという。

子ども時代の外遊びや運動経験を通して、私たちは体の使い方を脳にインプットしてきている。

例えば、小学校の体育の授業で「手押し車」をやった思い出はないだろうか?

手押し車は、2人組になって1人が両手を床につき、その両脚をもう1人が持ち上げて歩く運動だ。

手をつく人が上半身をまっすぐキープできれば、脚を支える側はそれほど苦にならない。

だが、手をつく人が体に力を入れず、ダランとした体勢になると、脚を持つ側にずっしりと重さがかかり、かなりの重労働になる。

「この手押し車の運動で欠かせないのも、体幹のインナーマッスルです。

このほか、木登りなども、インナーマッスルをしっかり使う全身運動です」(A氏)

大人になった私たちが、もし今、急に手押し車をやったらどうなるだろうか?

中には首や肩、腰を痛めてしまう人もいるだろう。

「そういう人たちは、おそらく座りっぱなしの生活が長く続き、体の使い方を忘れてしまっているのではないかと思います」(A氏)

そこで始めたいのが、正しい体の使い方を「再学習」することだ。

体の正しい使い方は、誰でも再び習得できる

年に1回は腰痛で医療機関を受診していた人が、「そういえば今年は受診していないな」と気づく。

体操の効果は、そのくらいのスパンで感じる人が多いようだ。

「腰痛のある人なら2カ月、3カ月が目安です。

体操を続けたおかげで、脊柱管狭窄症の手術を回避できた人もいます。

首の痛みならもっと早く効果が得られる人が多いです」とA氏は話す。

-

その膝の痛み、あきらめないで!変形性膝関節症の最新治療とセルフケアの重要性

おはようございます。 セラピストの鳥羽です。今日は その膝の痛み、あきらめないで!変形性

その膝の痛み、あきらめないで!変形性膝関節症の最新治療とセルフケアの重要性

おはようございます。 セラピストの鳥羽です。今日は その膝の痛み、あきらめないで!変形性

-

関節について

おはようございます。 セラピストの鳥羽です。今日は 関節についてです。 【 関節に

関節について

おはようございます。 セラピストの鳥羽です。今日は 関節についてです。 【 関節に

-

そのトレーニング効果が出ないのはなぜ?:高齢者の「小脳エラー」と高反発マットの活用

熱心にジムに通ったり、自宅で殿筋(お尻の筋肉)や体幹のトレーニングを続けているのに、なかなか効果が出ない、姿勢

そのトレーニング効果が出ないのはなぜ?:高齢者の「小脳エラー」と高反発マットの活用

熱心にジムに通ったり、自宅で殿筋(お尻の筋肉)や体幹のトレーニングを続けているのに、なかなか効果が出ない、姿勢

-

ポールを利用した腸腰筋のストレッチ

おはようございます。セラピストの鳥羽です。今日はポールを利用した腸腰筋のストレッチについてです。【ポールを利用

ポールを利用した腸腰筋のストレッチ

おはようございます。セラピストの鳥羽です。今日はポールを利用した腸腰筋のストレッチについてです。【ポールを利用

-

ポールを利用した肩まわりのストレッチ

おはようございます。セラピストの鳥羽です。今日はポールを利用した肩まわりのストレッチについてです。【ポールを利

ポールを利用した肩まわりのストレッチ

おはようございます。セラピストの鳥羽です。今日はポールを利用した肩まわりのストレッチについてです。【ポールを利